津軽三味線 バチの重力をうまく利用する

今まで、バチにかかる重力を無視してバチ振りをしていました。というより、腕と掌が力み過ぎていて、重力を感じられていなかったのかもしれません。

バチにかかる重力を効率よくバチつけに利用する。というか、重力に逆らわないようにバチ振りすると、変な力みが消えるのかもしれません。

先人が、バチを重くした理由もなんとなくわかってくるかもしれません。

津軽三味線 右手親指への力の入れ方

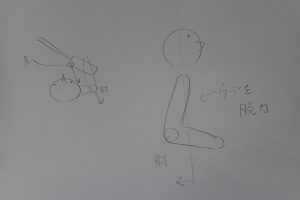

右手親指からバチ先への力のかけ方について考えてみました。掌にバチをしっかりと固定させるためにもこれは重要だと思ったからです。

バチが掌に対して並進運動も回転運動もしないようにするには、どのようにしたらよいのかと考えました。

具体的には、小指の第二関節を中心として、中指と薬指の指先から加えられる力のモーメントを、親指から加える力のモーメントでゼロにするように力を加える。そうすると、掌に対してバチは並進運動も回転運動もしなくなるはず。

感覚的には、中指と薬指でバチを巻き込もうとするときにバチが掌の中で回転しないように親指と小指で支える感じかな。

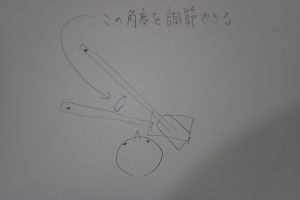

津軽三味線 バチをテコとして考える

バチで糸や皮に振動を発生させるとき(インパクトの瞬間)に、バチをテコのように考えれば良いのではないかと思いメモを残します。どのようにしたら、バチ先(糸や皮のあたる部分)に意識を集中できるかを考えてみた結果です。

テコと考えた場合、バチの作用点、支点、力点は以下の通りだと思います。

《ウチのとき》

- 作用点—糸や皮があたる点

- 支点—親指のあたる点

- 力点—薬指と小指があたる点

《スクイのとき》

- 作用点—糸があたる点

- 支点—中指のあたる点

- 力点—薬指と小指があたる点

インパクトの瞬間には作用点、支点、力点を意識して、バチはテコとして働いているんだというイメージを持つこと。

そうすれば、インパクトの瞬間に、各指への力の入れ方をどのようにすればよいか具体的に考えられるようになるかな。また、スナップをどのようにしたらよいかもわかるかな。

津軽三味線 右手指の筋トレ

バチをしっかり握るために、右手指の筋トレもしてみました。

“COREBLADEのマッスルスライム トライアングルタイプ”

これ↑を使ってやってみました。

意識したい筋肉を探しやすく、また、その拮抗筋も鍛えられるところが良いところかな。

コツの言語化を練習中

いっつもぼくは練習中に掴んだコツを忘れてしまう。

理由は、そのコツを理解できていないせいだ。

では、そのコツとやらを言語化してみれば理解できるのでは、そして忘れないのでは。

という事で、最近、掴みかけたコツとやらをセッセと言語化していってみている。

ま、備忘録としてポロポロ残していけば、いつかは系統立てて考えられるようになるだろうと楽観的に、雑につぶやいていってます。

言者不知

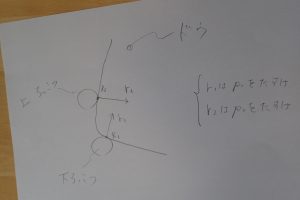

バチの回転運動三種

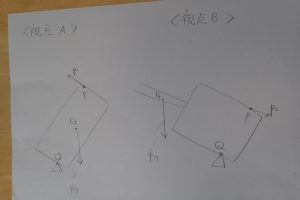

バチはそれの重心にたいして複雑な回転運動をしているが、それは、3種に分解できると思います。

まずは2種類。

バチの前面からみた(視点A)の回転と、バチの側面からみた(視点B)の回転です。

- 視点Aから見た回転は、手首の掌屈からの伸展によって生じる回転。

- 視点Bから見た回転は、手首の回内によって生じる回転。

これらの回転が、インパクトの瞬間に大事な動きをしていると思います。どちらか一方ではなく両方が重要だと思いました。

そして、もう1種。

- 視点Cから見た回転は、手首の橈屈によって生じる回転。

この回転が、前バチと後ろバチのときの、糸に対するバチの向きを同じにしたいときに大事な働きになるのではと。

ぼくは、バチつけが安定しません。それは、インパクトの瞬間のバチの動きを理解していないせいだと思います。インパクトの瞬間には、バチの回転運動が関係しており、その回転運動は、手首の運動と関係しているのではと、下手な考えを巡らせているところです。

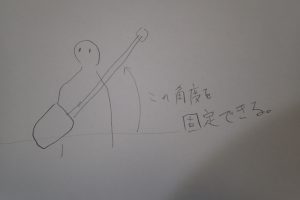

津軽三味線の構え方のとある考え方

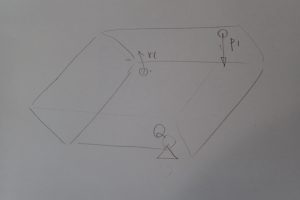

まずはモモに三味線をのせて、上腕のみでおさえてバランスをとる。

ポイントは、モモと三味線が垂直になっていることかな。

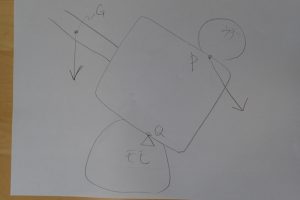

三味線のモモにあたる部分を支点にして、重力によるモーメント(三味線の重心をGとしました)をウデから与える力(肩甲骨の下制の動きで生じてると思います)Pでゼロにして三味線を回転運動させないイメージかな。

モモと三味線の垂直を保ったまま、三味線の角Rがワキにつくまで肘をひいてくる。(肩関節の伸展の動き)

三味線は、安定状態 → 不安定状態 → 安定状態 と変化します。これをくりかえすことで、モモとウデとワキの働きの関係を体感できると思います。

あと、ワキに角がついたときにはウデは脱力できていて、肘は体の中心から後ろ側にあるのが良いかな。

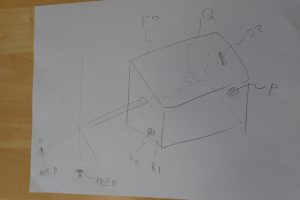

では、三味線がモモに垂直にのっている安定状態から、仰向けに倒れながら不安定状態になって、ワキに三味線が寄りかかって安定状態と変化するあいだに、三味線にかかっている力がどのように変化しているか考えてみます。

- モモからドウに力をかける点をQ

- ウデからドウに力をかける点をP

- ワキからドウに力をかける点をR1,R2

とします。ポイントは、ワキからはドウの2面に力が加わるところかな。

1.まずは、三味線がモモに垂直にのっている安定状態では、図1のとおりかな。

2.次に、モモにのせたドウをねせていく途中の不安定状態では、三味線の回転軸は2つあります。

- 視点Aでみた回転A(ドウ皮面を上に向ける方向の回転)

- 視点Bでみた回転B(ドウを立てる方向の回転)

その2方向に P=P1+P2 となるように分解できます。P1,P2はそれぞれの回転方向で、Qを支点とした重力のモーメントをゼロにするためにはたらいています。このつりあいをとったたままドウ皮面を上に向けていきます。

2.次に、ドウがワキに寄りかかった安定状態になったときです。

ワキではドウがちょうど2本の肋骨あいだにはまりこんでいて、下の肋骨との接点R1からは力r1、上の肋骨との接点R2からは力r2、がそれぞれドウにかかっている。

r1は回転Aにおけるp1と同じ働きをして、r2は回転Bにおけるp2と同じ働きをしている。

三味線がモモを支点にして重力によって回転しようとするのをウデでとめていて、そのウデにかかる負担をワキからかける力で少なくしているイメージかな。

そして バチつけの途中では、p1の向きは下図のようになっていて、r1とp1でドウを挟んで固定するようなかんじになっているかな。

Qにはp1とq1の合力とつりあうような力が働いて、さらにドウが安定する。この3つの力(+重力)でドウをねじるように固定できるのではないかな。

p1は肩甲骨の内転、p2は肩甲骨の下制の動きで発生しているかな。

ドウを安定して固定するには、肩甲骨の内転と下制の動きも大変重要だということかな。

他に、メモしておくこととしては、

三味線とモモの垂直を意識することで、モモの開きに具合によって、三味線と体の距離を微調節できる。

ドウがあたる肋骨をきめておくと、三味線を立てる角度が固定できる。(姿勢の良し悪しで変化しそうですが。)

以上かな。

僕は、練習のたびに、前回の練習で掴みかけたコツ(左手首の角度、バチつけの手首の角度、各指への力の入れ方)をうまく再現できないでいました。そのたびに、もんもんもんもんもんしていました。

その要因は練習毎に三味線の構え方が安定していないせいだと気づきました。

構え方が安定しないのは、構える際のポイントを理解していせいじゃないかと思い、今回、下手な考えを巡らせてみました。

的外れ感はムンムンありますが、この考えで、三味線の構えが安定するか試していきたいと思います。