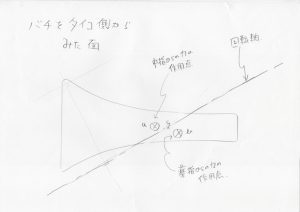

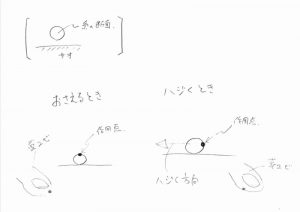

ウチとスクイのスナップ時の、中指と薬指の各々の末節骨からバチにかかる力の作用点について考えてみました。

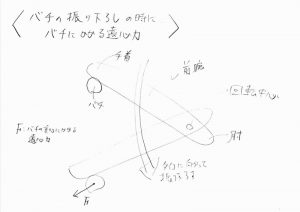

バチの回転軸の両側に作用点をもつと良いと思いました。

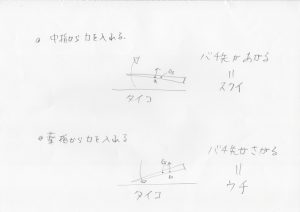

中指からの力はスクイに作用し、薬指からの力はウチに作用する。

というように、各指先がスクイとウチに役割分担して仕事ができるからです。

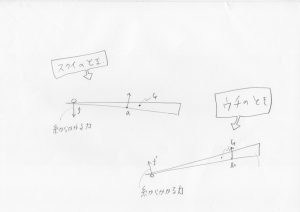

スクイのときは、糸からバチにかかる力のモーメントを中指からの力のモーメントで相殺できる。ウチのときは、糸(と皮)からバチにかかる力のモーメントを薬指からの力のモーメントで相殺できる。

そのことで、糸がバチのどちらの面に接しているかを、薬指先と中指先のどちらに抗力を感じるかで判断できそう。

このことを意識することで、ウチとスクイが連続するところでパニックになることがなくなるといいなぁと自分へ期待を込めて。